「WEP俳句通信vol135」(2023年8月14日発行)の特集〈いまどんな句が結社で詠まれているか〉から、ひまわり西池みどり主宰の文を転載しました。

*********************************************

/

今、結社ではどんな句が詠まれているか

西池みどり

「ひまわり俳句の信条」は「ひまわり俳句はやさしくて、たのしい庶民の詩である。俳句のよい伝統をたいせつにしながら、すなおな写生をくりかえして、新鮮な叙情の世界にあそぶ。というもので、毎月の表2に必ず掲載している。」

現代仮名遣いを標榜しており、学校で習った日本語で、誰もが俳句をすぐ作れるというのが親しま

れる要素の一つである。

近年では特に「新鮮な興趣」とは何かに力を込めた指導を行なっており、句材の幅が全体的に広がってきていると実感している。

コロナ感染症の3年間はコロナ禍の中での句を詠ったり、ロシアのウクライナ侵攻のニュースで平和を

願う句を作ったり、という、時事的な句が一時目立った。コロナが収束に向かっているこの頃は、以前のように、吟行句が復活してきたように思う。

通信句会やzoom句会はそのままに、対面での句会もいぜんどおり復活し、新人が増えて活発になってきた。

さて、「ひまわり」最新号から。

花は葉にそして毛虫は地上まで 西池冬扇会長

蟻んこがシロツメ草を灯しゆく

やれうれし田植汚れの車輪跡

雨青し一段一字経唱え

蝌蚪生れぬ弘法さんが掘った池

身の周りのことを自分独自の言葉で詠っている。

「ひまわり」珠玉抄から

幹部同人欄より

一息で七色に散るシャボン玉 新井義典

心地よく紙裂く音や進級す 岩佐松女

鉄棒に錆の手ざわり春の雲 多田カオル

どこにでもある句材を自分なりに工夫して新鮮な句に

仕上げようとしている。

同人欄より

丸善の角よりさくら通りかな 亀川 岬

さくら通りはそういう名前の通りというより、桜並木で今咲いているのだと見える。

目の縁に海の色点す桜鯛 井内胡桃

鳴門鯛だろう。よく見ればピンク色の鯛の目の縁は青いのだ。

猪罠の中に咲いたり諸葛菜 清水規代

猪罠ときれいに咲いた諸葛菜の取り合わせ。

ぼんやりと花を見ていて見ておらず 青木栄美子

自分のことを言っているようで花のことを言っている。桜の花の持つ雰囲気を余すところなく伝えている。

断面は緩い迷路よ春キャベツ 加藤洋子

半分に切って売られている春キャベツの緩い巻きをしっかり見ている。新鮮な発見。

一般会員欄より

一脚の椅子の周りの落椿 亀井きみ江

野外での景なのか、椿がたくさん落ちているが、整然とした景である。俳句の形もきれいに整っている。

歩け歩けも少し歩け花盛り 佐古和巳

リズム感のあるたのしい句。

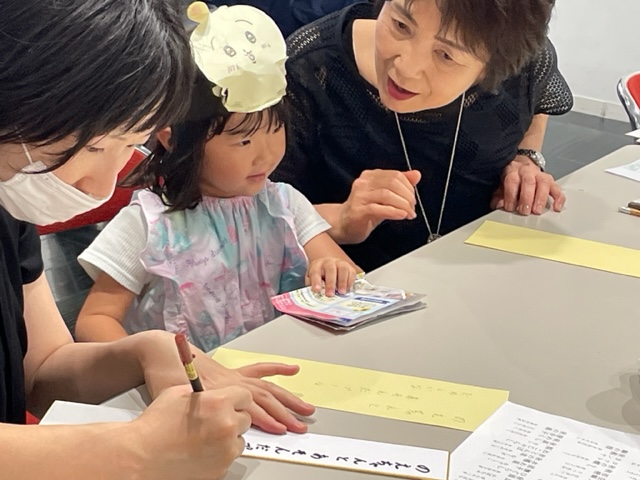

青き踏む小さき靴の確かなる 山田美紀

幼子が早春の野を歩いている。「確かなる」に作者の嬉しさが表れている。

春暁や高松駅のかけうどん 足立信子

プラットフォームで食べる高松駅のうどんは有名で、共感する人が多い。

「wep俳句通信」最新号より転載した句

山間の自由な学校木の芽張る 西岡啓子

白魚のなお踊りたる四手網 佐野新一

凍雲やゴール間近のオフサイド 大西良子

課題句 (一般会員の句)

大鍋を据えて八十八夜かな 今岡京子

このように、時代と共に句柄が変化していはいるが、身の回りや吟行で自由に楽しく作句しているのが

「ひまわり」俳句である。

最後に主宰、西池みどりの句。

つちぐもりサンドバッグを打ってみる

花筏解けて樋門をくぐり抜け

細魚釣る一直線という光

筍掘り山に大釜据えてあり

大山蟻急ぎ小蟻を追い越して

居眠りも寄席の昼席目借時