オデオン座で「吟詠」された俳句から 蔵本芙美子

/

私たちにとっては珍しい詩吟と俳句のコラボレーションが行われました。

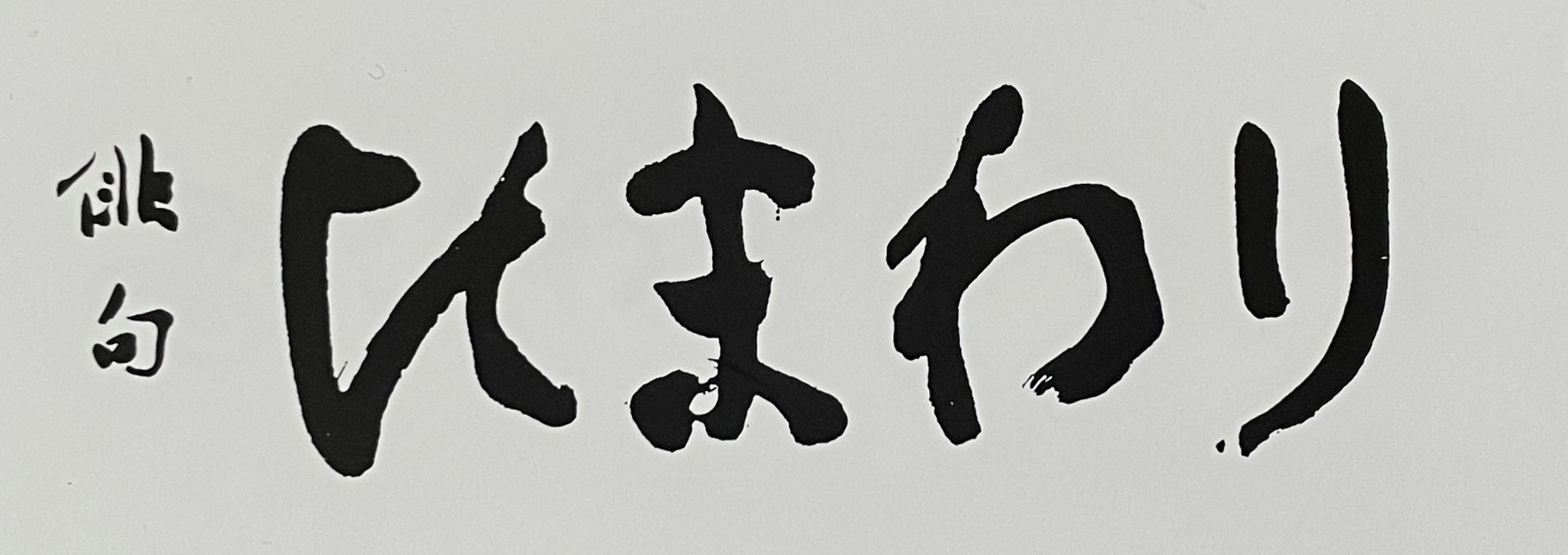

3月23日(日)美馬市脇町の「オデオン座」を会場に、公益社団法人関西吟詩文化協会・四国地区連合会主催の「四国地区吟詠研修会」のなかで、ひまわり・西池冬扇会長の講演と、吟詩の会員による「俳句吟詠」が行われたのです。

「俳句と漢詩」と題しての講演は、冬扇先生らしいユーモアとわかりやすい丁寧なお話しで、吟詩会員だけでなく俳句経験者の我々にも新鮮で、また系統立てた学び直しとなりました。さらに芭蕉の奥の細道「月日は百代の過客にして・・・」を始め、蕪村など漢詩の影響を受けた俳句の話もあり、大変興味深く聞き入りました。

俳句吟詠ではなんと俳句10句が吟詠披露され、朗々とうたわれた句は、これまでに普通に披講されたのとは異なる濃い世界観が醸し出されました。素敵な時間でした。

/

・ご注意:これは実際の写真ではありません。当日をイメージした想像図です/

<吟詠披露10句> (吟詠された句としての鑑賞)

浮き寝鳥おのが水輪を褥とし 岩佐 松女

/

音のない句を静かに吟じられた。単に声に出してうたうだけではなくうたうことでそこに静けさを表して見せることに驚いた。

大寒や外階段の履の音 藤村 光

カンカンという鉄の階段を登る音が、吟詠のリズムとして聞こえてくるようだった。大寒が強調している。

寒椿母の香しのぶ名古屋帯 林 景華

吟じられると会場から、涙がでそうになるねえと言う声が。何歳になっても母のことは懐かしい思い出。この方は香りで思い出されて。香りを耳から感じさせてもらったことが新鮮だった。

飛び立てば別れ別れて寒烏 井村おさむ

別れ別れての繰り返しが、吟詠されて生きてきた。

蛇の衣そっとしまいてお守りに 森田 広子

「そっと」などの促音便は吟詠するのに難しいだろうと思うけれど、反対にそこをひとつのポイントとして吟じられているようだった。蛇の衣は私も昔納屋でみつけてお守りにしていた。金運上昇と言われていたがそんなことはなかった。

青空へさしのべる手に梅開く 大石スミ子

春の喜びが感じられる。吟詠も楽しい雰囲気が。

奥山の又奥山の雪積もる 成田ヒデ子

吟詠されてすごく生きた句と。奥山を繰り返したことがしっとりしたリズム感の効果をだした。普通に読んでも余韻のある句だと。

/

雪解けや樋に流るる水冷た 松尾 正利

冷たいという感覚を、少し厳しいような詠いようで。リズムもいい。

句そのものがとてもおもしろい。あまりいろいろ言っていない句で周辺の言葉だけで完成させてリズムもいい。「にぎにぎし」を音で聞くとほんとに賑わしい感じ。

吟詠がすごく御上手だった(と素人ですが感じました)。聞いていると探す「間」が「時間」としてほんとに伝わってきて、最後に春雨がいつの間にか止んでいるような空間に居た。

/<当日の俳句やそのほかの入選俳句>

蕎麦掻や落人偲ぶ祖谷の里 滝川清一

〆飾るびくともしない五寸釘 成田ヒデ子

合わす手に子の幸願う初詣 奥田美智子

うぐいすの小さき嘴ホーホケキョ 山本茂美

お茶受けに軒の干柿はずし出し 土井清子

お囃子を背中で聞いて林檎飴 武田道子

観梅の枝引き寄せて紅たしか 上西眉

草に寝る腕の側に蕗の薹 平尾紅葉

健啖の揃う一家や千代の春 蓮池照子

桜咲く知らぬは浅野武士の花 坂東享男

参道にソースの香る初詣 安田五郎

祝宴の笙ひちりきや春の律 谷脇マリ子

正月や曽孫と並ぶ長い椅子 藤田陽子

底冷えをきて劇場の奈落見る 高塚梨花

ぞめき跡涼風ふいに秋知らせ 萩原彩

寺の鐘在所に響く去年今年 大塚正子

年の花ワルツ王聴く平和かな 多田八重子

春を待つ峰は陰りも明るさも 大賀毬

山間に青き睡蓮静もるる 柴田美智子

夜遊びが過ぎて寝に入るかじけ猫 佐野新一

何事も終わりありたり除夜の鐘 川岸敬子

加湿器のボコと音せり除夜の鐘 広瀬薫

格子戸のお茶屋通りの初時雨 柚木克子

警察もリレーをしてる冬日和 樽啓之

柔らかき幼児抱きて初日待つ 井村おさむ

傷病も卒寿も越ゆる父の春 藤田郁代子

鐘太鼓月も顔出す乱れ打ち 清水規代

千代の春硯の海の波さざら 井内胡桃

冬の月添う雲もなく森閑と 酒井富美代

帚木紅葉風がつるりと吹いていく 蔵本芙美子